今回は2022年11月18日に発売された『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』(以下、『SV』と呼称)のスタッフリストを見ていきます。本作については様々な視点から既に語られていますが、開発体制についての言及は少ないです。スタッフリストから何が分かるのか、見ていきましょう。

<忙しい人向けまとめ>

- 重複含めてカウントすると1040名、ゲームデザイン、プログラミング、アートの合計で702名。これは世界でもあまり見ない規模

- ゲームデザイン、プログラミング、アートの40%程のスタッフは『アルセウス』にも参加。ディレクターは68%、リードは80%が参加しており、『アルセウス』との並行開発説が非常に濃厚。

- 『SV』の安定性は『アルセウス』と『SV』という全く違う作品を並行開発する負担が原因?

- プログラミングの体制が『アルセウス』と比べやや煩雑に感じる

- UIセクションの誕生

- 協力会社は44社。特定の分野のみ関与する企業、幅広く携わる企業と多様。

- ディレクターにはSIEジャパンスタジオの元スタッフやバンナム社員も参加。これまでの履歴が確認できないリードもいる(→関係会社からの採用?)

- スタッフリストを調べること

- 最大規模のプロジェクト

- アルセウスとの並行開発

- 曖昧なプログラミング

- UIセクション

- 協力会社について

- ポケモンに加わる人達

- ディレクター、スーパーバイザー、メインシナリオ、リード

- ペースを守るには?

『ポケットモンスター』シリーズ言及のため略称一覧を先に出しておきます。

- 『赤緑』(ポケットモンスター赤・ポケットモンスター緑)

- 『RSE』(ポケットモンスタールビー・サファイア・エメラルド)

- 『DPt』(ポケットモンスターダイヤモンド・パール)

- 『DPt』(ポケットモンスターダイヤモンド・パール・プラチナ)

- 『HGSS』(ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー)

- 『BW』(ポケットモンスター ブラック・ホワイト)

- 『ORAS』(ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア)

- 『SM』(ポケットモンスター サン・ムーン)

- 『USUM』(ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン)

- 『ピカブイ』(ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ)

- 『剣盾』(ポケットモンスター ソード・シールド)

- 『アルセウス』(Pokémon LEGENDS: アルセウス

- 『BDSP』(ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール)

スタッフリストを調べること

今回もスタッフリストを見て、どんなことが分かるか見ていきます。

やり方としてはnoteの記事でありますように、ゲームデザイン、プログラミング、アートを中心に見ていきます。ゲームデザイン、プログラミング、アートは具体的に何を含むかについては以下をご参照ください。

モーションアクターをアートに入れるのはどうかとも思っていますし、何よりこれだとアートの人員が膨れ上がってしまうのですが上手い分け方がなく苦労しています。

最大規模のプロジェクト

本編では前作に当たります『剣盾』はゲームフリークが展開したプロジェクトの中でも大きなものでした。重複は含みますが766名が登場し、ゲームデザイン、プログラミング、アート合計で449名とその規模感が分かります。

(ゲームデザイン、プログラミング、アートはDPAでまとめます。ここでしか使えない造語です)

『SV』ではその数は1040名、DPA合計で702名の規模となりました。

人数もそうですが、3年という期間でこの規模でプロジェクトを動かしているのは驚きです。また、この1040名は下限です。44社が関与しながらもその多くはスタッフリストに載っていないと考えられるからです。この部分は「ポケモンに加わる人達」で後述します。

上を探せば合計約4000名、DPA約900名の『Cyberpunk 2077』などもあります。が、長い開発期間(7年弱)、多数のボイス、音楽、セールス関係者を考慮しますと圧倒的な差にはならないと考えられます。ポケモンはサウンドもボイスも比較的小規模であり、例えば『ゼノブレイド』シリーズのようにサウンドに奏者がズラリと並ぶタイトルでもありません。プロデューサーが多い訳でもありませんから、ゲーム開発の中核となる方々の割合が比較的多くなります。

世界でもあまり類を見ない規模で『SV』が作られているのです。

アルセウスとの並行開発

2022年のポケモンと言えば、『Pokémon LEGENDS: アルセウス』(以下、アルセウス)もゲームフリークが中心に開発しておりました。『アルセウス』と『SV』双方に参加している方はどれだけいるのか。気になりましたので調べました。

先に結論を申し上げますとこうなりました。

ディレクターは60%、ゲームデザインですら40%弱は『アルセウス』にも関わっておりました。現場の統制に大きく関わるリードに至っては30個中24個(兼任の方もいらっしゃるため"個"としています)が『アルセウス』にも参加しておりました。『アルセウス』が出来てから『SV』という形は絶対にあり得ませんから、彼らの多くは同時進行でプロジェクトを進めていたことになります。

ちなみにSV開発関係者で『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』(以下、BDSP)にも参加された方は200名程います。が、100名程はローカライズ関係であり、そこに10名程のプロデューサーも加わりますため別口のプロジェクトだったと想定できます。(まぁ『SV』ではノンクレジットだったが『BDSP』では載っているパターンもありそうですが、それは推定しようがありません…)

ゲームが違うのに…

この一致率が高いことは驚きでありました。ポケモンシリーズという括りですが構成する要素はまるで違うからです。

私は現場開発の経験がありませんから素人からの目線になります。しかし、ここまで違う作品を同時に開発していた時期があると考えますと、開発者の負担は少なくないものだったと考えられます。

ポケモンの登場自体は同じですが、スニークアクションに近い『アルセウス』とオープンワールドかつ本編らしく膨大なコンテンツがある『SV』を同じスキル、観点で出来るとは思えないからです。

SVの安定性については公式ですら声明を出すものですが、この状態では安定性の確保は厳しかったようにも感じます。

むしろ、この厳しい状況でまとめられたゲームフリークの強さを感じました。セーブデータ消失、本体破壊といった、育成や愛着が大事なゲームでは致命的な不具合は、まず引き起こさないレベルにしている訳ですから(あるという話も聞きますが、膨大なプレイヤーが遊ぶゲームで確率が0.01%でもあれば大炎上します。それだけの安定性はあります)

曖昧なプログラミング

この安定性の確保の面で気になった面があります。それがプログラミングの体制です。

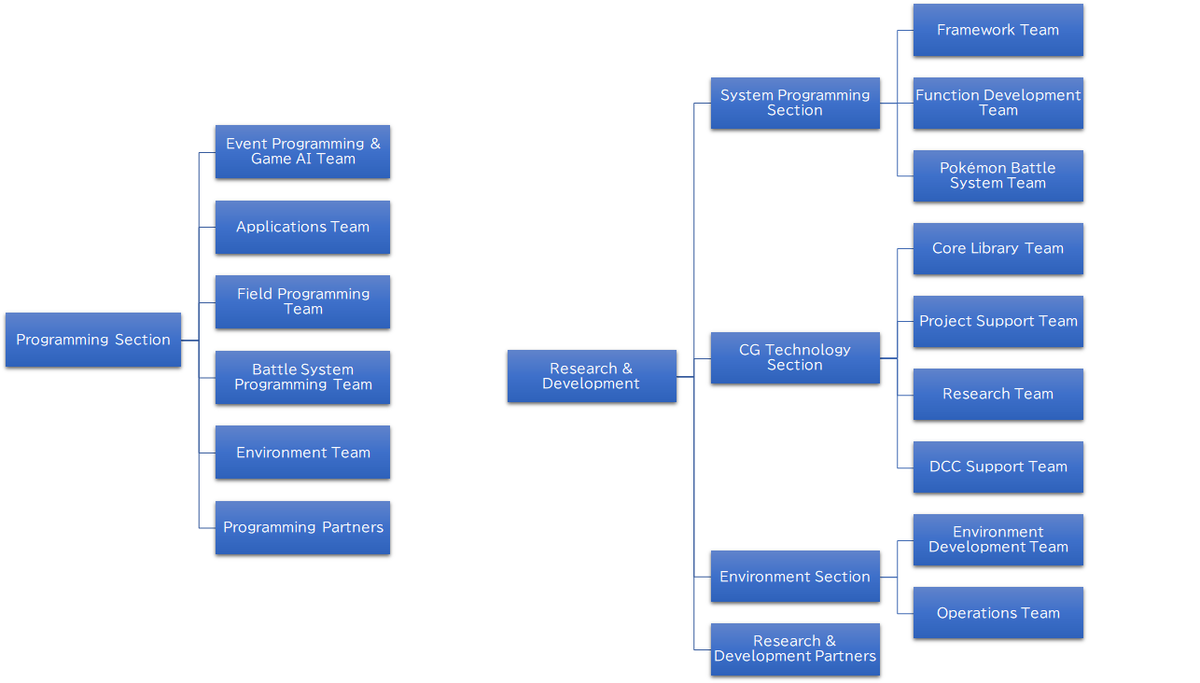

『アルセウス』と比較してみましょう。『アルセウス』、『SV』の順で出します。

まず、これはスタッフリストを見て「プログラミングの体制ってこんな感じかな?」と解釈した結果です。これが正確な理解とは考えておりません。

『アルセウス』はR&DとGame Programmingである程度分けられます。

これに対し『SV』はオープンワールド化でEnvironment Programmingを別個でセクションを立てるなど納得できる面もありますが、Animation Programming、DCC Supportがどこのセクションにあるか分かりづらい形になっています。Game AIとAI Sectionの2つがあるのは、バトルとワールドの挙動で分けられるなど2つある理由も推測しやすいですが。

(関係ないですが、モーションアクターも3D Graphics SectionとStory Sectionで会社が分かれています。)

この体制がプロジェクトの遂行に良い影響を与えたとは私は言えないです。

UIセクション

対照的に分かりやすい部分はUI Sectionです。

ここはゲームデザイナー、プログラマー、アーティストが共に関わるセクションです。

UIプランナー、UIデザイン、UIアーティスト、UIプログラムといった担当は前からありましたがそれらを1つのセクションにまとめることは珍しいです。作品の様々な要素を横断的に踏まえてUIを設計する必要性があるという証拠にもなります。

実際のUIの良し悪しはともかく、そのような取り組みをしていることはスタッフリストから想像できます。

協力会社について

ポケモンのプロジェクトは常に拡大を続け、ゲーム制作でも40社以上が関与します。

モーションキャプチャーのため、3Dグラフィックのためと、特定の分野のみ関与する企業もあれば、ゲームプログラミングからR&D、グラフィック、UIと幅広く携わる企業もあります。

SVでは44社が関与しております。いっぱいいるなぁと思っていただければ読み飛ばして大丈夫です。

ポケモンに加わる人達

ゲームフリークは生え抜きが多いですが、他社からやってきて中心的な役割を果たす方も少なくないです。

UI アートディレクターを務めたさんだ けんさく(Kensaku Sanda)氏は『Knack』シリーズでUIアートに関与しておりました。作品からも分かりますように、SIE ジャパンスタジオの元スタッフと考えられます。

他にもPokémon 3D Visual & FX Sectionのアートディレクターを務めたまきた たつや(Tatsuya Makita)氏は『Tekken 7』でCharacter Design Direction Assistを務めました。当時はカナダのバンクーバーにあるバンダイナムコスタジオに所属していたようです。

また各担当のリードを務める方も前作が確認できない、あるいは『アルセウス』、『剣盾』以前の履歴が確認できない人もおります。全くの未経験でリードまでいくのはなかなか困難でしょうから、例えばクリーク&リバー社の所属クリエイターからゲームフリークに…といったケースも考えられます。

世界規模のプロジェクトに関われることはそれだけ優秀な人材を引き寄せるフックになり得ます。

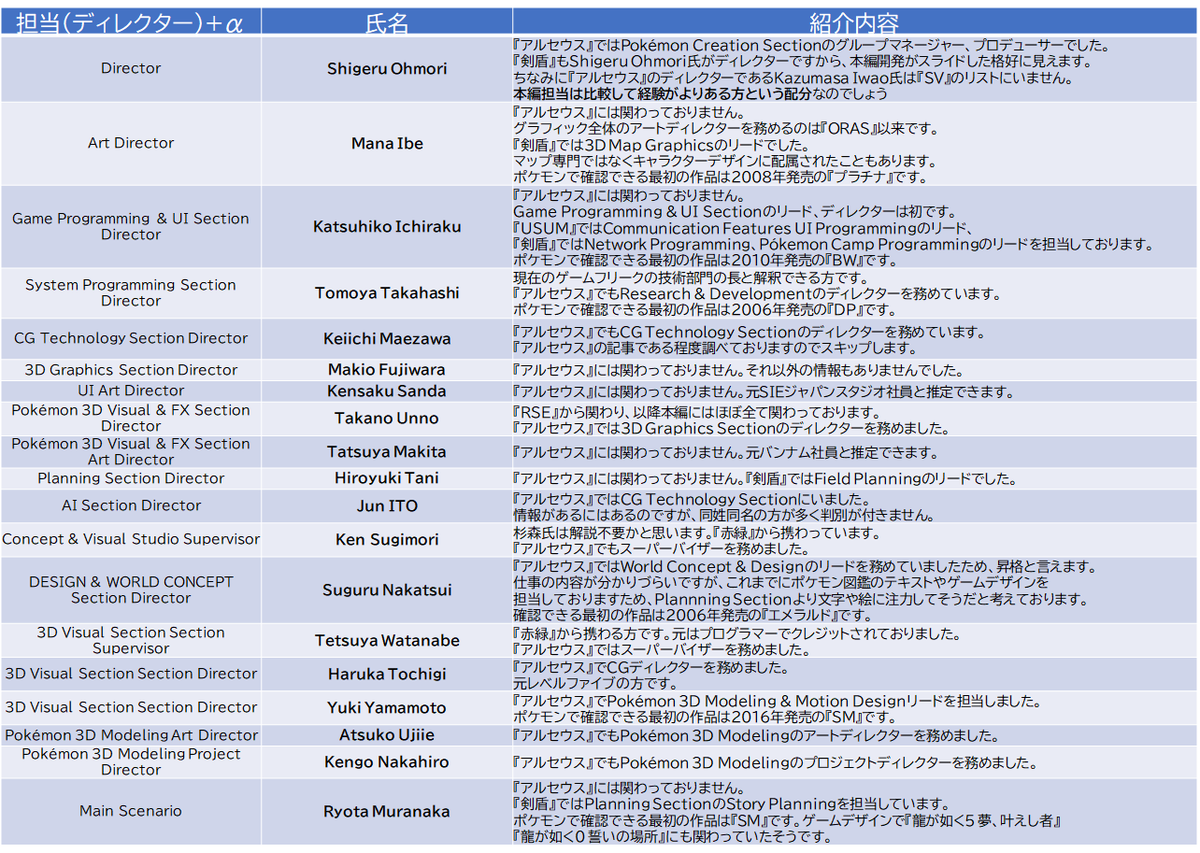

ディレクター、スーパーバイザー、メインシナリオ、リード

各ディレクター(とスーパーバイザー、メインシナリオ)、リードについてそれぞれ簡単に調べました。

あまりにも長くなりましたので。画像で添付いたします。

ペースを守るには?

ゲームメディアのAUTOMATONが出しました動画にこのようなものがあります。

www.youtube.com

顧客の望む品質と開発側が想定する品質に乖離があるという前提から、ポケモンは今後、時間とリソース、どちらにつぎ込むべきかという話です。

『SV』の開発は明らかに無理をしており、開発ペースと品質双方の維持に限界が来ています。アクションRPGとオープンワールドRPGを一緒に作るのははっきり言って無茶苦茶です。

とはいえ私自身は時間をかけることは論外と見なしており、発売ペースを維持するために、例えば優秀なスキルや管理能力を持つ人材の確保・育成、より効率的な体勢構築への投資をすべきと考えております。ポケモンの商品展開がゲームの発売と繋がっている以上、発売を遅らせればコンテンツの消費スピードが加速し続ける昨今の情勢に対応できないからです。

単純に、営業戦略そのものを変えねばならない「時間をかける」という決断よりも、これまでも行ってきた採用活動や社員育成、協力会社との連携をより強化する方が容易かつ効果が得やすいだろうと考えています。

では具体的にどれくらい必要か、考えてみましょう。

『Cyberpunk 2077』を例にしますが、あちらはDPA約900名で7年弱です。全員が最初から7年間動いていたと考えるのはナンセンスですが、仮に半分の3.5年で考えて作業量を考えましょう。

900 x 3.5 = 3150です。

一方、『SV』は702名で3年です。シンプルに700として1.5年で計算すれば、

700 x 1.5 = 1050です。

この時点で3倍の差が出てしまいます。

極端な話、DPAを2100名にしなければ『Cyberpunk 2077』並みの作業量を出せません。スキルを上げるのも一つの選択肢ですが、限界があります。人数を増やすことが必要です。とはいえ、DPA2100名で3年で開発する体制というのは正直想像ができません。リードやディレクタークラス、そしてプロデューサークラスも相応の規模に拡大しなければなりません。

「要素を削ればいいじゃない」となりそうですが、今の時代のゲームは直接は関係しない要素がテンコ盛りです。ピンボールで3000円も取れる時代ではありません。詰め込まなければならないのです。

こう書くと、問題だらけのようにも見えますが、私はポケモン開発に携わる方々を信じています。

大体、例に出した『Cyberpunk 2077』も発売初期はパフォーマンスの問題など色々ありました。常に拡大し続け、サイクルを回すことを止めないことが新たな娯楽を生み出します。ペースという縛りは厳しいものがありますが、これからも頑張って欲しいですね。